ざっくり言うと

- 《貧民学校》資金不足と、親たちからのわがままな要求から運営が成り立たなくなる。

- 《孤児院》ペスタロッチの思想への反対派に横槍を受ける。

- 《教員養成学校》学園内の派閥争いで収束がつかなくなった。

- 子供たちが貧困から抜け出すためには、教育を受けることが必要。

- 子供たちにとっての教育とは働くための技術を身に付けさせること。

- 人格形成までを教育と捉えた(人間教育)

- 教育の対象を貧困層や民衆とした

- 頭(Head)…知的教育

- 心(Heart)…道徳的教育

- 手(Hand)…技術的または身体的教育

- 1746年1月12日 スイスのチューリッヒで生まれる

- 5歳の頃 医者だった父が他界

- 1764年 チューリッヒの大学に進学

- 1768年 農業経営

- 1769年 アンナ・シュルテスと結婚

「民衆教育の父」とも呼ばれた偉大な教育思想家のペスタロッチ。

子供の教育を考えるときに知っておきたい、ペスタロッチのすべてをここに詰め込みました。どうぞご覧ください!

目次

ペスタロッチとは?

ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチは、18世紀後半から19世紀にかけてスイスで活躍した、教育実践家であり思想家です。(翻訳によっては「ペスタロッチー」とも呼ばれます。)

ペスタロッチは、単なる思想家ではなく、教育実践家ともいわれます。

ここだけ見ると、学校や孤児院を運営しては閉鎖に追い込まれるペスタロッチは、本当に優秀な教育家だったのか?若干不安を覚えます。

しかし、さらに調べたところによると、実際に閉鎖に至る理由のすべてが、

教育理念にではなく、経営者として側面にあったようです。

ペスタロッチの教育に対する熱い想いが先走った結果、周りの人を上手に巻き込みきれなかったという感じなのかな。なんだか一番かわいそうなのは子どもたちな気もするけど。。

現在では、ペスタロッチは「民衆教育の父」とも呼ばれ、先生や保育士を目指す人は必ず授業で習うなど、日本教育においても影響力を持つ存在となっています。

18世紀の日本はというと、江戸時代中期で、寺子屋が各地で開かれ始め、一部の武士の子どもが読み書きを習うようになった頃です。そんな頃から身分に関係なく平等に教育をと考え行動していたペスタロッチ、なんて人格者なのでしょう!

子どもの教育について興味のある方、こちらの記事もご参考にどうぞ。

墓碑からわかるその功績

ペスタロッチは、「民衆教育の父」または「近代教育の父」と呼ばれることもあり、教育界に多大なる功績を残しました。その功績が端的にわかる、ペスタロッチの墓碑に書かれいている言葉を、ここでご紹介しますね。

ハイリンヒ・ペスタロッチーここに眠る。

ペスタロッチー賞授賞式パンフレット より抜粋

1746年1月12日チューリッヒに生まれ、

1827年2月17日ブルックに没す。

ノイホーフにおいては貧しき者の救助者。

「リーンハルトとゲルトルート」の中では

人民に説き教えし人。

シュタンツにおいては孤児の父。

ブルクドルフとミュンヒェンブーフゼーとに

おいては国民学校の創設者。

イヴェルドンにおいては人類の教育者。

人間! 基督者! 市民!

すべてを他人のためにし、

己には何物も。

恵あれ彼が名に!

実際にペスタロッチは、貧しい人たちや民衆に目を向け、時には助け、学校を作ったり教育の在り方を説いたりと、その81年の生涯をすべて人のために使いました。

墓碑にここまで記されるのですから、彼の功績は素晴らしく、当時から賞賛されていたことが伺えます。

代表的な教育思想(直観教授(メトーデ))

ペスタロッチは現代の日本にも大きく影響している教育法を確立しました。

それが「直観教授」「メトーデ」という手法です。

直観教授とは

「直観」とは、目の前で具体的・感覚的なものに触れること。子どもたちが「数」「形」「語(ことば)」(=直観のABC)に興味を持ち自発的に触れることで、子どもの感覚に訴えかけ、子どもの思考力や言語能力獲得の基礎を作ろうという手法を「直観教授」と言います。

そのためペスタロッチは、実際に子どもたちに農作業や機織りをさせたり、絵画や模型見せを通して、「直観教授」を実践していました。

この当時は、教育とは教師が子どもに本の文章・言葉を覚えさせ、知識を習得させる「概念教授」が主流でした。教育の方法からみると、「直観教授」はまさに対比的ですね。

メトーデとは

先程の「直観教授」の手法を用いて、知的教育・身体的教育・道徳教育の根本力を育てていくことを目的とした教育法のことを「メトーデ」と言います。

こうしてみると、ペスタロッチの教育思想は、今の日本教育にも根付いているんだなと実感します。フレーベル館の絵本や、キッザニアのお仕事体験は、直観教授の手法のひとつと言えるということなのですね。

大好きなフレーベル館の絵本!こちらもご参考にどうぞ。

その他の教育思想

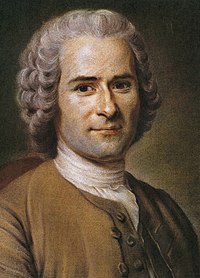

ペスタロッチは、大学時代に哲学者ルソーの思想にふれ、農業経営と教育者の道を目指すことになります。

フランスの哲学者ルソーは、多くの著書を残していますが、特に「エミール」は、ペスタロッチが教育者を目指すきっかけになったと言われています。

ペスタロッチは農場を「ノイホーフ」と名付け運営していくのですが、このノイホーフが彼を教育者、はたまた教育実践者として躍進していくきっかけになりました。

ペスタロッチは、どのような想いを持っていたのか、彼がどんな教育の形を目指したのか、教育思想とその特徴をキーワードに沿ってまとめます。

すべては貧困を食い止めるために

ペスタロッチが「ノイホーフ」と名付け運営していた農場のある村で、彼は村の子供たちの現状を知ります。

非行に走ったり、物乞いをするしか他がない悲惨な状況の子供たちを見て、ペスタロッチはノイホーフを、貧しい子供たちのための学校にできないかと思うようになりました。

ペスタロッチはこのような考えから、非行や物乞いをするしかない状態から、子供たちが生きていくための教育を受けられる環境を与えようとします。ここだけでも、十分に尊敬に値しますね。

実際にペスタロッチは、子供たちを家に受け入れ、食事を与え、衣服を与え、働くようにしつけて、教育と訓練の場を提供しました。このノイホーフでの出来事は、ペスタロッチの教育者としての始まりだったと言えます。

彼自身、結婚して子供もいましたが決して裕福ではなく、むしろ貧しくて苦労したようです。自分の生活も大変なのに、他人のことまで考えられるなんてと思いますが、きっと家族はもっと大変だったことでしょう。

それでも、家族はペスタロッチを支えました。ペスタロッチの周りには、家族のように彼を支えてくれる人達がいたから、こうして現代にも名を馳せるまでの活躍ができたのですね。

ペスタロッチのノイホーフ以降の活躍を見ても、彼は、孤児や貧困層などの子供たちに特に焦点を当て、教育実践を行っていきました。

ペスタロッチを一躍有名にした著書に、「リーンハルトとゲルトルート」があります。そこでペスタロッチは、貧困が民衆の問題の根底にあり、そこから救うためには経済的な自立が必要と説いています。

すべては貧困を食い止めるために。その思いがペスタロッチを動かし、教育界に大きな影響を与えるまでになったのですね。

貧民、民衆のための「民衆教育の父」

ペスタロッチが活躍した18世紀頃、イギリスでは産業革命、フランスではフランス革命と歴史的にも重要な出来事が多くありました。

そんな中でヨーロッパでは、啓蒙思想主義が台頭し、ペスタロッチもルソーの啓蒙思想に触れることになります。

啓蒙思想とは、ヨーロッパで17〜18世紀

にもりあがった合理主義の考え。教会の権威

や封建的な考えを否定し,人間の理性をよりどころにして社会の進歩をはかろうとした。イギリスのロック,フランスのモンテスキュー・ルソーらが有名。

学研キッズネットより

ペスタロッチの教育実践は、それまで初等教育で行われていた、先生が文字を教えたり聖書を覚えさせたりするような教育とは違って、人格形成までを含めた教育を求めました。

教育を受けることによって生活が豊かになれば、心に余裕ができて、道徳的な人間に成長できると考えたのですね。

またペスタロッチは、著書「隠者の夕暮れ」の冒頭で、以下の名言を残しています。

「玉座の上にあっても、木の葉の屋根の蔭に住まわっても、本質において同じ人間」

Hitopediaより

教会の権威とか身分による差などなく、人間の本質は皆同じだとして、すべての人間の人間性を発展させていくものが教育だとペスタロッチは考えていました。人間教育といわれるものです。

ヨーロッパは封建社会でしたが、そんな時代に、人間の本質は平等だと言い切ったペスタロッチは、まさに貧困層や民衆の救いの人だったのでしょう。

文字を教えたり聖書を覚えるような教育を、一般の民衆も受けてはいましたが、ペスタロッチのこのような考えが教育界において認められ、ペスタロッチは「民衆教育の父」と呼ばれるまでになりました。

ちなみに、教育書として有名なルソーの著書「エミール」は、主に家庭教師の方法が書かれていて、富裕層や中級階級を対象としています。そのため、民衆を対象としたのはペスタロッチが初めてと言われています。

メトーデの確立

ペスタロッチの功績として挙げられるものに、メトーデの確立があります。これは直観教授による教育方法のことです。

子供の「直観」に認識させる方法。

ひらめきの「直感」ではなく、観ることで理解させる実物主義な考えによる教授方法。

知識を言葉で覚えさせるのと違って、実際の物や絵画、写真などを観せて触れさせて興味を引き出し、感覚器官を通じて知識を習得させる。

子供に知識として言葉で教えても、子供は興味を持ちづらいし、勉強に対して受け身になってしまいます。

ペスタロッチは、そのような従来の教育方法を否定し、生涯における教育の実践を通して、メトーデを確立させていきました。

ペスタロッチは、著書「ゲルトルート児童教育法」で直観教授の重要性を説いています。子供たちに楽しく効率よく教えるために、見て触れて感覚的、具体的に習得させる方法をとるメトーデは、現代においても広く普及している教授方法です。

わが家の家計問題はともかく、日本では明治時代の初等教育に、ペスタロッチのメトーデが取り入れられました。ですが、後にヘルバルト主義の教授法が積極的に導入されてしまいます。

戦後、教育の原点回帰により、ペスタロッチの教育法が見直されて現代に至っています。

ペスタロッチの「3つの○○」

ペスタロッチは、約18年ほど著作活動に専念した時期があり、生涯を通して多くの著書を残しています。そこには、ペスタロッチの教育実践を記したものや、小説など、彼の教育思想が様々な言葉で語られています。

ここでペスタロッチが考えた、特徴的な考えである「3つの○○」を、簡単にですがご紹介します。

3つの素質「頭、心、手」

ペスタロッチは、人間の本来持っている能力が、自然な形で発展することを求めています。ルソーの「自然に帰れ」という思想の影響でしょう。

そのための教育方法としてメトーデが確立されたわけですが、メトーデの目標に、3つの人間の素質である「頭(Head)」「心(Heart)」「手(Hand)」を、調和的に自然的に発達させることが挙げられます。

3つの頭文字をとって、3H主義と呼ばれます。

素質に沿った教育を施すことで、3つの素質が育まれると考えました。

3つの人間

ペスタロッチは、著書「探求」の中で、仮説的に3つの人間の状態を挙げています。

①自然状態の人間

②社会的状態の人間

③道徳的状態の人間

ペスタロッチは、すべての人間の人間性を発展させていく人間教育こそが、本来の教育だと考えていました。

仮説的に挙げた3つの人間の状態のうち、現世代は社会的状態の人間であるから、この社会的状態の人間を道徳的状態の人間にすることが教育であって、これはペスタロッチの教育目的でもありました。

3つの根本力

ペスタロッチは、人間が3つの根本力を持っていることを、著書「白鳥の歌」で述べています。

①心情的根本力

②精神的根本力

③身体的根本力

ペスタロッチは、3つの根本力を育てることが人間教育であると言いました。心情力には道徳教育、精神力には知識教育、身体力には技術的教育がそれぞれ必要で、これらを統一する内的な力が「愛」です。

心情力の基本となるものにも、「愛」があります。

心情的根本力に必要な道徳教育を中心にすれば、おのずと3つの根本力が育つ人間教育が成り立つと、ペスタロッチは考えました。

ペスタロッチが生涯を通して、貧民や民衆の子供たちへの教育を考えてきたのは、彼の愛情があってこそだとわかります。そして、子供たちに愛情が大切であることも、ペスタロッチはこうして教えてくれています。

※ペスタロッチの名言などから教育思想がわかる記事はこちら。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

ペスタロッチの「名言」

ペスタロッチの考えは、著書や名言の中に込められています。

「玉座にあっても、木の葉の屋根の陰に住んでいても、すべて同じ人間である。」

ペスタロッチ著『隠者の夕暮れ』より

この言葉はペスタロッチの名言の中でも一番有名です。

『隠者の夕暮れ』は、ペスタロッチが初めて運営した、ノイホーフという農園と貧民学校を閉鎖した後に記した本です。人間は誰しも生まれながらに平等であること、人々が貧しさから抜け出し、幸せに暮らしていくためには教育が必要であることが述べられています。

この考えって、福沢諭吉の「学問のすゝめ」で述べていることと同じなんですよね。福沢諭吉が学問のすゝめを書いたのは1872年、つまりペスタロッチはその100年も前に平等な教育の重要性を感じて、実践に移していたと考えると、なんだか偉大な人ですね。

他にも同時期にこのような言葉を残しています。

「忍耐心を持たなければならないようでは、教育者としては落第である。愛情と歓びを持たねばならない。」

ペスタロッチ「家庭の幸福は、最も良き、最も著しい自然の関係である。」

ペスタロッチ著『隠者の夕暮れ』より「人間が互いに愛情を示しあうところ、神は近くにある。」

ペスタロッチ著『リーンハルトとゲルトルート』より

ペスタロッチは、子どもに物事を教える教育者には、家庭のような暖かさが必要であると述べています。その上で、身分や貧富の差に関係なく、すべての子どもが教育を受ける権利を持っていることが、ペスタロッチにとって、とても重要だったことが分かります。

「どんなに貧しい、どんなに不良な子どもの中にも、神様より与えられた人間性の力があると信じている。」

ペスタロッチ著『シュタンツだより』より

『シュタンツだより』は、フランス革命で両親を亡くした孤児たちを集めて、シュタンツという街で経営していた孤児院おいて、ペスタロッチが実践していた教育について記した本です。

ペスタロッチは、どんな子どもも生まれながらに無垢で純粋な存在と考えていました。だからこそ、そんな子どもたち一人ひとりに、愛を持って教育することが大事だと唱えていました。なんだか熱血先生って感じですね。

「善悪についての説明を、日常の家庭的な状況や場面と結びつけるようにしなさい。また、十分にそれらに基づいているかに留意しなさい。」

ペスタロッチ著『ゲルトルートはいかにその子らを教えるか(ゲルトルート児童教育法)』より

ペスタロッチは、この著書の中で、児童教育法について記しています。そして、人間教育は、知的教育や身体的教育を経て、「道徳教育」によって完成されると述べています。これは著書『白鳥の歌』の中でも述べられています。

また、著書『探求』においても、自然状態・社会的状態を経て「道徳的状態」の人間にすることが教育の目的だと述べています。

人間形成において、最も大切なのは道徳であると考えたペスタロッチ。現代では当たり前に感じますが、ペスタロッチの生きていた時代の激しい貧困差を考えると、その信念の強さは本当に素晴らしいもののように感じます。

「生活が陶冶(トウヤ)する」

ペスタロッチ著『白鳥の歌』より

この言葉も、ペスタロッチの考えを語る上では、大事なキーワードです。

『白鳥の歌』は、教員養成のために作られた「イヴェルドン学園」が閉鎖となってから、ペスタロッチの生涯で最期に記した本です。陶冶(トウヤ)とは、人の性質や能力を十分に育て上げることを言います。つまり、「生活そのもの」が人となりを作り上げるということを意味しています。

子どもにとっては、生活それ自体が成長につながるってことですよね。うーん、当たり前のようだけど、あらためて考えると、何だか身の引き締まる思いです。

最後には、このような言葉も残しています。ペスタロッチが教育に人生を捧げていたことが伝わってきます。

「あぁ、すでに長い間ただ一筋に、実にただ一筋に、私の青年時代以来、私の心の内は激しい奔流のように、私はわたしの周辺に、その中へ民衆が沈んでいくのを見た悲惨の源流を塞き止めるという目標に向かって、ただ沸き立っていた。」

ペスタロッチ著『白鳥の歌』より

ペスタロッチは「悲惨の源流」=「貧困」をなくすには、聖書を読めるようになることじゃなく、まず子どもが自分の力で考え、生活していけるような力を育てることが大事なんだ、と考えていました。

ペスタロッチが、子ども一人ひとりの未来だけでなく、その先にある社会のあり方さえも、見据えていたことが伝わってくる言葉です。

ペスタロッチにはこんな批判も

当たり前ですが、支持する人がいれば、批判する人もいます。

ペスタロッチは学校を作っては、上手く行かないということを繰り返していたため、

批判者からは「星に気をとられて足元の穴に落ち込む男」と揶揄されたりもしていたそうです。

そんなこと、ほんとに実現できるの?と聞きたくなるような高い高い理想を掲げるペスタロッチ。

そして、それを机上の空論だと妬む学者。そんな光景、何だか想像がつきますね。

それでも挑戦を繰り返したからこそ、今の教育があり、ペスタロッチがここまで教育史に名前を残しているということなのかもしれません。

ペスタロッチの「著書」

ペスタロッチはたくさん著書を残しているので、とくに有名なもののを記載しておきます。

もし、読んでみようかなと思われた方には、『隠者の夕暮』がおすすめです。

ペスタロッチの教育論が一番込められた本とも言われています。

その他は参考までに著作名だけ記載しておきます。

・『クリストフとエルゼ』1782年

・『立法と嬰児殺し』1783年

・『然りか否か』1793年

・『人類の発展の歩みについての私の研究』1797年

・『寓話』1797年

・『探求』1797年

・『シュタンツだより』1799年

・『ゲルトルートはいかにその子らを教えるか(ゲルトルート児童教育法)』1801年

・『我々の時代と私の祖国の無垢と真面目さと高貴さについて』1815年

・『白鳥の歌』1825年 など

ペスタロッチの生涯

ペスタロッチのすごい所は、それまでの教育、特に初等教育の在り方に疑問を持ち、それとは全く違う、人間が人間らしく生きていくための教育を、自らが子供たちの中に入り実践していったところにあります。

ペスタロッチの発言は、机上の空論ではないんですよね。だから、納得できるし、現世まで受け入れられているんだと感じます。

当時のヨーロッパは、戦争や社会が変化してしまうような出来事が多くあった時代です。

そんな困難な時代に、貧困層や民衆に焦点を当てたことで、「民衆教育の父」と称えられるほどまでになりました。単なる思想家ではない、教育実践者たる所以です。

ペスタロッチが、ここまで称えられるようになった経歴、知りたくありませんか?え、歴史とか難しそうだからいい?でも、ペスタロッチを知ると妙な親近感がわくというか、子供のことを想っての行動に考えさせられますよ。

せっかくですから、ペスタロッチを知る上で鍵となる出来事と共に、彼の生涯を一緒に振り返ってみましょう。

ルソーの思想に触れた大学時代

チューリッヒの大学に進学した彼は、愛国主義的な活動をするサークルに入りました。そこでふれた哲学者ルソーの思想に影響を受け、農民兼農業経営者を目指すことになります。

18世紀に主にフランスで活躍した哲学者、政治哲学者、作曲家。

有名な著書に「社会契約論」があります。

フランス革命を思想的に準備したと言われていますが、彼は、教育においても理想的な思想を持ち、それを記したのがエミールです。

「近代教育思想の祖」と呼ばれるなど、エミールは現代にも読み継がれている教育思想のバイブル的な存在です。

その後、ペスタロッチはアールガウ州ビル村で土地を購入し、「ノイホーフ」と名付けた農園の経営を始めましたが、経営に行き詰まり、2年程で廃業。牧畜業や木綿加工業をするも失敗します。

農村の貧しい子供たちと出会ううちに、彼は学校を開校しようと決意します。

「リーンハルトとゲルトルート」で民衆教育の必要性を訴える

- 農業経営しながら、貧困層や孤児の教育に着手(ノイホーフでの教育実践)

- 学校を設立するも、運営に行き詰まり閉鎖

- 1780-1798年 著作活動に専念

- 1780年 「隠者の夕暮れ」

- 1781-1787年 「リーンハルトとゲルトルート」

農村の貧しい子供たちのために、ペスタロッチは学校を開きました。子供たちが経済的に自立できるようにと、職業的な技術を身に付けさせるノイホーフでの実践が「ノイホーフの教育実践」です。

しかし、資金不足と親たちの影響で運営がうまくいかなくなり、閉校。ノイホーフの事業も学校も失敗した彼は、その後18年にわたり、執筆活動に専念します。

1781年から1787年にかけて発表した教育小説「リーンハルトとゲルトルート」が当時のベストセラーになり、彼は一躍有名になりました。

ペスタロッチは、民衆が貧困から救済するためには、教育が必要だとして、民衆教育の必要性を訴えました。

ペスタロッチは、家庭こそが教育の原点であると考えていました。家庭の中心は母であり、その母の愛を受けて子供が成長していく物語が「リーンハルトとゲルトルート」です。

※「リーンハルトとゲルトルート」は、ペスタロッチ全集に収録されています。

シュタンツの悲劇

- 1789年 約10年におけるフランス革命が勃発

- 1797年 「探求」

- 1798年 シュタンツでの孤児院運営(シュタンツの悲劇)

- 1799年 ペスタロッチ53歳。「シュタンツ便り」

1789年から、ナポレオンが活躍したフランス革命が勃発しました。最も大きな影響を受けたスイスのシュタンツという村には、多くの孤児が生まれてしまいました(シュタンツの悲劇)。

このシュタンツでペスタロッチは、当時の文部大臣で、ペスタロッチの長きにわたる理解者だったシュタッパーに孤児院の運営を任され、80人の孤児の世話と教育をすることになります。

しかし孤児院も閉鎖に追い込まれてしまいます。それは、

- フランス兵が再びシュタンツを襲撃し、孤児院を戦時病院にしたこと

- ペスタロッチが、それまで著作などを通して社会改革運動を応援していたことで周囲の反対を受けたこと

などの理由が重なってしまったためです。

その失意から友人に宛てた手紙である「シュタンツ便り」は、その後重要な教育的な著作とされ、教育実践報告として多く出版されることになります。

ペスタロッチの思想である、道徳教育(人間教育)における家庭教育の大切さが述べられています。

名言:「どんなに貧しい、どんなに不良な子どもの中にも、神より与えられた人間性の力があると信じている」

この時、ペスタロッチは53歳。ノイホーフ以来、主に著作活動をしてきた彼が、再び教育へ関わるきっかけとなったのが、シュタンツでの出来事でした。

※シュタンツ便りが収録されている本はこちら。

イヴェルドン学園で一躍有名に

- 1800年 ブルクドルフ城内に学校を開校

- 1801年 「ゲルトルート児童教育法」でメトーデを確立

- その後、ミュンヘンブッフゼー、イヴェルドンへと移転

- 1806年 女子学校併設

- 1813年 スイス初の聾唖学校開校

再び教育者として活動することになったペスタロッチは、ブルクドルフ城内に学校を設立します。彼は政府の支援を受けながら、自分の新教授法を発展させていきました。これがメトーデの確立です。

著書「ゲルトルート児童教育法」は、教授法の発展の基礎付けになる著作です。これにより、ペスタロッチは教育者として、また民衆教育の父として、世の中にその名を知らしめることになりました。

学校は、ミュンヘンブッフゼー、イヴェルドンへと移転し、イヴェルドン学園では教員養成学校を併設します。ペスタロッチの評判を聞き、世界各地から参観者が来ました。その中には、ドイツの哲学者であり教育学者のヘルバルトもいました。

ドイツの哲学者、心理学者、教育学者。ドイツの教育界において古典的人物の一人。

有名な言葉に、「教授の無い教育などというものの存在を認めないし、逆に、教育の無いいかなる教授も認めない」があります。

彼の教授法は、弟子によって発展した五段階教授法として明治期の日本にも伝わりました。

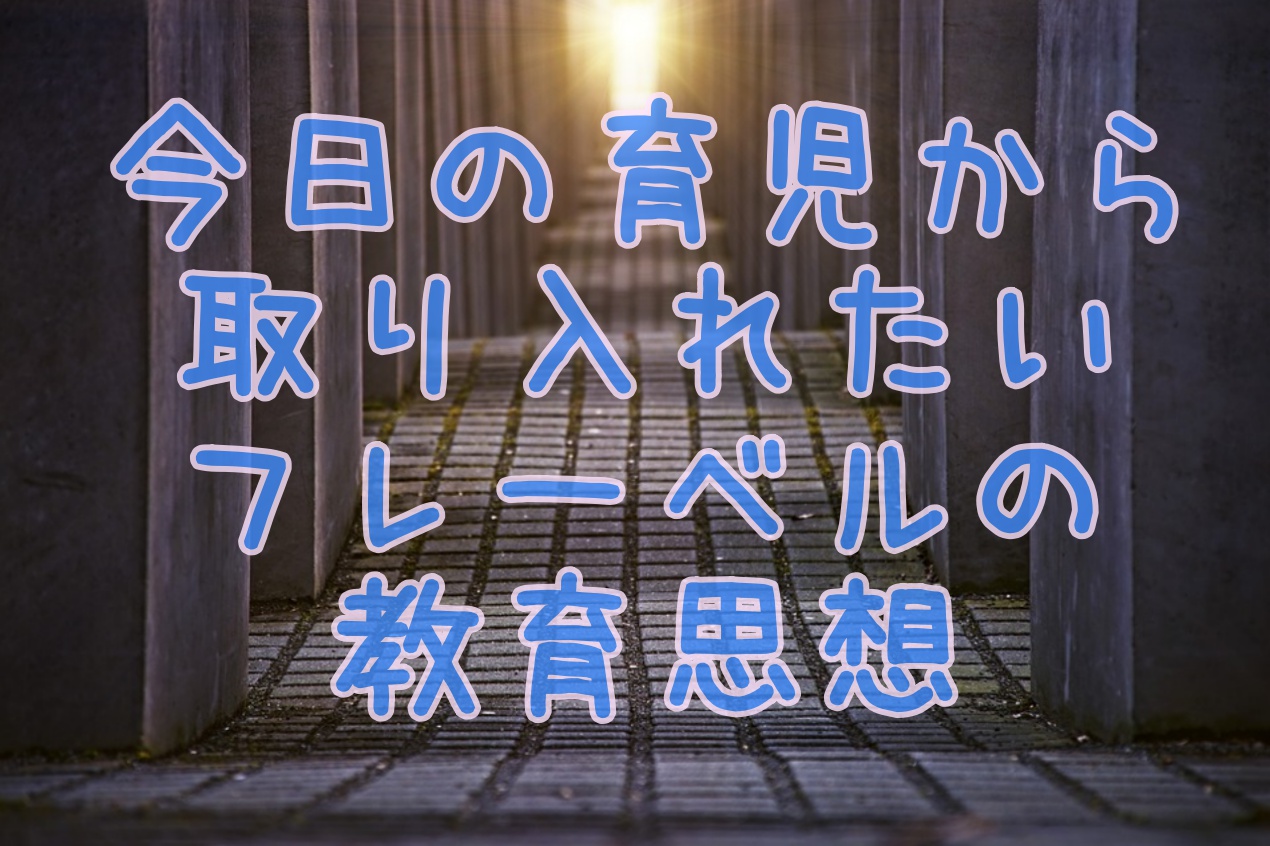

また、イヴェルドン学園には、フレーベルが通っていたことも知られています。

正しくは、フリードリヒ・ヴィルヘルム・アウグスト・フレーベル。

ドイツの教育学者。

「幼児教育の祖」と呼ばれ、小学校就学前の子供たちの教育にその生涯をささげました。幼稚園を創設し、積み木の原点である「恩物」を考案、製作、理論化しました。

日本では、フレーベルに影響をうけた高市次郎が創立したフレーベル館がありますね。アンパンマンやウォーリーをさがせ、などの絵本が有名で、日本の幼児教育の先駆け的な存在となりました。

フレーベルやヘルバルトは、ペスタロッチの思想に影響を受け、後の教育史に大きな影響を与えた人たちです。

その後、女子学校やスイス初の聴覚障害者のための聾唖(ろうあ)学校を次々と設立し、スイスの教育界に様々な痕跡を残していくことになります。

※フレーベルについてはこちらの記事もどうぞ。

晩年の傑作「白鳥の歌」

- 1818年 グランデに貧民学校を設立

- 1年足らずで、イヴェルドン学園に吸収

- 1825年 学校閉鎖

- 1826年 「白鳥の歌」

- 1827年2月17日 ブルックにて死去

ペスタロッチは、念願の貧民学校を設立します。ノイホーフでの教育実践から長い月日が経っていますが、彼の理念は変わらなかったのですね。

しかしこれも、1年足らずでイヴェルドン学園に吸収。イヴェルドン学園自体も、1825年に閉校してしまいます。その理由に、

- 学園が有名になったことで、中流階級の子供たちが多く集まるようになり、ペスタロッチは民衆教育を行いたいと思うようになった

- 経営能力に欠ける部分があり派閥が生まれてしまったことに嫌気がさした

などがあります。

学校が閉鎖してから、ノイホーフに移ったペスタロッチは、そこでも貧民学校を建てますが、その完成を見ることなくその生涯を終えました。81歳でした。

ペスタロッチの晩年の傑作として、著書「白鳥の歌」があります。

人間には3つの根本力があり、道徳的教育が必要だと説きました。

名言:「生活が陶治する」

陶治(とうや)とは、陶器を造ることや鋳物を鋳ることなどからくる言葉で、人の性質や能力を円満に育て上げること(コトバンクより)。

この名言は、生活そのものが人間を発達させると説いています。

ペスタロッチが晩年の著書で記したこの言葉は、彼の想いの集大成ではないかと思います。

ペスタロッチは貧しい子供たちの姿を見て、教育の必要性を説き、孤児院を開き、道徳的教育の重要性を訴えてきました。教育の始まりは家庭から、と、子供たちには愛情が必要なこともペスタロッチはわかっていました。

そのすべては、生活の上に存在しています。貧困も教育も家庭も愛情もです。生活そのものが人間を作ってしまう、はたまた生活そのものが人間を発達させていく。

子供は、生活それ自体が成長に繋がるということですね。

早期教育とか難しいことはわからないけど、生活を通して子供が成長すると知っていれば、何かしら動くことはできそうですよね。

教育実践者としてのペスタロッチの最後の名言は、とても納得できますし、忘れたくない言葉です。

※教育についておすすめの記事もご紹介します。

ペスタロッチ思想の日本への影響

ペスタロッチの教育思想や、メトーデといった教育法は、現代の日本の教育にも影響を与えています。何でペスタロッチを知る機会がほとんどないのか、不思議に思うくらいです。

ペスタロッチが亡くなってから190年ほど経っていますが、今でも褪せることのないペスタロッチ思想に、ただ感服です。

さて日本には、いつ頃ペスタロッチ思想が入ってきたのでしょうか?また、ぺスタロッチ思想は、現代にどのような影響を与えているのでしょうか?

大正自由教育運動

ペスタロッチが確立した教育方法「メトーデ」が日本に入ってきたのは、明治時代です。先生が絵などを描いた図表を見せて、子供たちに「これは何か?」と尋ね、実物を見せながら答えさせるような授業でした。

しかし、メトーデが完全に理解されて広まったかというとそうではないようです。後にヘルバルト主義の弟子達が確立した、五段階教授法という手法が台頭してきたこともあり、ペスタロッチ思想は段々と影を潜めていきました。

その後、再びペスタロッチ思想が注目されたのは、大正時代に起きた「大正自由教育運動」です。

大正自由教育運動とは、19世紀末期から20世紀初期にかけて欧米で活発化していた新教育運動が、日本にも輸入され、1920年代から1930年代前半にかけて起こった運動。

Wikipediaより

それまでの一斉教授を否定するような形で、子供の興味や関心を中心とした、自由な教育の創造を目指そうとしたのが大正自由教育運動で、大正デモクラシーの追い風も相まって広まっていきました。

子供を中心とした自由な教育を新教育と呼び、新教育の実践校として、現在の成城学園の前である成城小学校、玉川学園がありました。

これらの学校の創立者である二人は、ペスタロッチの影響を受けた人物と言われ、ペスタロッチに関する著書もあります。

- 澤柳政太郎 (成城小学校創立)

- 小原國芳 (玉川学園創立)

運動では、欧米の教育思想を取り入れようとルソーやペスタロッチ、フレーベルなどの教育思想も紹介され、注目されました。

ペスタロッチの直観教授は、子供の興味や関心を引き出して、感覚器官を通じて知識を認識させる、いわば子供の感性を信頼した子供中心の教育です。

他にも教育界のリーダーたちが、教育主張を繰り広げるなどして運動を盛り上げていきますが、当時の教育体制では、公立学校に広く浸透していくのは困難でした。

また、政府の弾圧などもあったため運動にも限界が来てしまいます。大正自由教育運動は、大正の変革期に一世を風靡した教育運動と言えます。

ペスタロッチの影響を受けた人物

ペスタロッチの思想や教育理念は、多くの教育者に影響を与えました。ペスタロッチすげーって思う人は、過去にも現代にもたくさんいたんですよ。だって、ここまで調べたら、私でもペスタロッチすげーって思います。

ペスタロッチは、ルソーの時代とフレーベルやヘルバルトの時代の橋渡しをしたとも言われていて、近代教育史に欠かすことのできない人物です。

ペスタロッチの影響を受けた人達を、簡単にご紹介します。

- フリードリヒ・フレーベル (ドイツの教育学者)

- ヨハン・フリードリヒ・ヘルバルト (ドイツの教育学者)

- ヤヌシュ・コルチャック (ポーランドの教育者。「子供の権利条約」の前身である子供の権利の概念を提唱した人物)

- 長田新 (広島大学名誉教授)

- 澤柳政太郎 (成城小学校創設)

- 小原國芳 (玉川学園創設)

ペスタロッチ思想の影響を受けたフレーベルは、日本でも研究がなされ、フレーベル館が創設されたり、大正から昭和初期にかけて活躍した児童心理学者で、保育業界では知らない人はいない倉橋惣三などに影響を与えています。

フレーベル館と言えば、こちらの絵本があります。

ペスタロッチから繋がる教育思想は、現代の日本でも、大いに生きて活躍しているのですね。

ペスタロッチに心酔した男、長田新の存在

日本におけるペスタロッチの研究者であり信奉者だった人物に、広島大学の名誉教授の長田新(おさだ あらた)がいます。

ペスタロッチの墓のそばに自分の墓を作るようにとの遺言を残し、実際ペスタロッチの墓のそばに、長田新の墓があるんだそうです。それくらいペスタロッチを敬愛し、価値あるものとしてペスタロッチの教育思想を広めていったのでしょうね。

日本の教育学者で、広島大学の名誉教授。

専攻は、西洋教育史、思想史であるが、特にペスタロッチ教育の研究でよく知られています。

自身は、戦時中に広島で原爆被害を受けており、その経験から平和運動にも積極的に参加しました。中でも、1951年に岩波書店から刊行した「原爆の子~広島の少年少女のうったえ」は、後に映画化されるなど、大きな反響を呼び、平和教育のバイブルと称されています。

長田新が中心となって確立した、広島大学教育学部内のペスタロッチー研究室の長年の功績を記念して、広島大学は1992年にペスタロッチー教育賞を創立しました。この教育賞は、教育界のなかでも権威のある賞とされています。

長田新さんの本を載せておきますね。

ペスタロッチー教育賞

【ペスタロッチー教育賞とは】

広島大学HP より

教育学研究科では,1992年,ペスタロッチー教育賞を創設し,今日極めて困難な我が国の教育状況の中で,優れた教育実践をおこなっている個人あるいは団体を顕彰しています。

本賞は,ペスタロッチー精神に通じた教育実践をおこなっている個人あるいは団体に光を当て,顕彰し,それによって現代の教育を見つめ直すきっかけとなることを期すものです。

ペスタロッチの教育思想を受け継ぎ、現代の教育を見つめ直すきっかけにという思いから創立されたペスタロッチー賞は、これまで意義ある教育実践を行っている人たちへ贈られてきました。

受賞者の中には例えば、

- 山田洋次映画監督 (第4回受賞者)

- 黒柳徹子 ユニセフ親善大使 (第7回受賞者)

- 水谷修 花園大学客員教授 (第23回受賞者)

- 渡辺和子 学校法人ノートルダム清心学園理事長 (第24回受賞者)

などの著名な人もいます。この他の受賞者の紹介を読んでも、本当に思慮深く信念を持って活動されていて、そのどれもがペスタロッチの教育思想や理念に繋がるものです。

ペスタロッチの思想を知っても、どうしたらいいかわからないと思っていましたが、受賞者の方々の活動を調べてみたり、発表されている本や作品を見て、知って考えることはできそうですよね。

ペスタロッチー教育賞は、ぜひ今後も続いてほしいです。

まとめ

- ペスタロッチはどんな人物か

- ペスタロッチの教育思想、理念

- ペスタロッチが考えた3つの○○

- ペスタロッチの生涯

- ペスタロッチ思想が日本に与えた影響

- ペスタロッチー賞

ペスタロッチの名前を聞いたことがなかったですし、何も知らないところからここまで来ましたが、最終的には「すごいじゃん、ペスタロッチ!」と思うまでになりました(偉そうにごめんなさい)。

ペスタロッチが生きた時代は、社会的にも様々な変化が起きて争いがあって、困難な時代でした。ペスタロッチの人生も順風満帆ではありません。しかし、信念は変わらず持ち、それが今の日本にも根付いています。

すごい、すごいぞペスタロッチ!

子供に対する愛と慈しみ。親としても常に子供に与えていきたい愛を、生涯を通して子供のため、社会のために与え続けてきたペスタロッチの精神を、ここまで調べてきたのだから忘れたくありません。

貧困や早期教育など、子供の教育を取り巻く環境は、現代の日本において社会問題にもなるなど多様化しています。

子供が子供らしく、安心して成長できる社会であるために、ペスタロッチのように大人がしっかり考えてあげたいものですね。

①20代半ば、ルソーの著書『エミール』に影響を受け、教育者と農業経営を志す。「ノイホーフ」と名付けた農園と貧民学校の運営に乗り出す。

⇩

運営に行き詰まり、3年弱という短い期間でどちらも閉鎖することに。

②その後、教育家としての活動や執筆活動に専念。

③20年程が過ぎた1789年、隣国フランスにてフランス革命が起こる。

その影響でペスタロッチの祖国スイスでも革命が起こり、

スイス国内ではたくさんの孤児が出る。

⇩

孤児たちに無償で奉仕したいというペスタロッチの熱い想いから、

ペスタロッチは「シュタンツ」という街で孤児院の運営を任されるようになる。

⇩

しかし、この孤児院も半年で閉鎖へ。

④1800年、教員養成施設「イヴェルドン学園」を開く。

⇩

評判が評判を呼び、世界各地から観覧者が集まるほどに。

(影響を受けた教育者にはフレーベルやヘルバルトなどがいる。)

⇩

ペスタロッチは子どもたちそれぞれの出生などに関わらず、貧しい子にも教育をという想いを持っていたが、

それとは裏腹に、評判になればなる程、中流階級の子どもが集まるという状況に。

⇩

結局、学園内の教師の派閥争いも相まって、1825年に学校は閉鎖されることに。